108 Archiv(e) gefunden |

| |

Aktionszentrum 3. Welt e.V. | Adresse: Bierstr. 29 49074 Osnabrück Telefon: 0541 / 260 981 - Fax: 0541 / 288 96 Email: aktion3welt-osnabrueck@t-online.de Homepage: www.a3w-os.de Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 - 18:00 ; Sa 10:00 -16:00 Entstehungsgeschichte: Der eingetragene Verein "Aktionszentrum 3. Welt" (A3W) existiert seit 1982. Ziel des A3W ist es, die entwicklungspolitische Arbeit vor Ort zu vernetzen. Neben dem Verkauf fair gehandelter Produkte aus den Staaten der "Dritten Welt" ist es ein Bildungs- und Informationszentrum. Wir betreiben einen großen Weltladen, in dem wir fair gehandelte Produkte, die zumeist aus genossenschaftlicher Produktion in sog. Dritte-Welt-Ländern entstanden sind, verkaufen. Dieser Verkauf soll nicht nur die Projekte in diesen Ländern fördern, sondern über diese Transaktion auch die Osnabrücker Konsumenten anregen und aktivieren, über den kommerziellen Welthandel nachzudenken, der zumeist auf Kosten der Länder der sog. Dritten-Welt betrieben wird. Der Weltladen hat somit primär kein wirtschaftliches Gewinnziel, sondern ist Teil einer entwicklungspolitischen Bildungsstrategie, die zum konkreten alternativen Handel(n) auffordert. Die originäre entwicklungspolitische Bildungsarbeit ist das zweite Standbein des A3W. Zu diesem Zweck wird eine umfangreiche Mediothek mit ca. 5.000 Büchern, 50 Zeitschriften, Audiovisuellen Medien und Unterrichtsmaterialien betrieben. Darüber hinaus werden Inhalte zum Themenkomplex "Dritte Welt" durch Vorträge, Diskussionen, Ausstellungen, Filmveranstaltungen vermittelt. So ist das Aktionszentrum z.B. Mitveranstalter im "Colloquium Dritte Welt - Umwelt & Entwicklung" und beim biennal stattfindenden Afrikanischen Kultur- und Filmfestival. Bücher: ca. 5.000 Zeitschriftentitel: ca. 50 |

AnArchiv | Adresse: c/o Horst-Stowasser-Institut e.V. Mandelring 157 67433 Neustadt/Weinstraße Telefon: 06321-1872611 Email: info@anarchiv.de Homepage: anarchiv.de/ Öffnungszeiten: nach Vereinbarung Gründungsjahr 1972 Entstehungsgeschichte: ca. 1972 von Horst Stowasser als anarchistisches Dokumentationszentrum gegründet. Es soll als Gedächtnis der Bewegung dienen, denn Anarchismus findet normalerweise in der offiziellen Geschichtsschreibung keinen Platz, und dieser Erfahrungsschatz wäre wahrscheinlich für alle Zeiten verloren, wenn es solche Archive nicht gäbe. Der Schwerpunkt ist deutschsprachiger Anarchismus. Es gibt aber auch Exponate aus aller Welt. Mehrfach wegen Geld- und Platznot eingelagert. 2011 in Speyer wieder zugänglich gemacht. 2015 Umzug nach Neustadt/Weinstraße Sammelprofil: Ausschließlich anarchistische Literatur und Randgebiete (z.B. Arbeiterbewegung, Kapitalismus-, Patriarchats- und Religionskritik) Nachlässe: ca. 100 Ordner mit Schriftverkehr und persönlichen Unterlagen von deutschsprachigen anarchistischen Menschen und Gruppen sowie dokumentarische Dossiers; Sammlungen von verstorbenen deutschsprachigen Anarchisten Bücher: ca. 2.500 Bücher und Broschüren mit direktem libertärem Bezug, ca. 1.000 weitere Bücher mit Randliteratur (z.B. Arbeiterbewegung, Revolutionen, Alternativen) und kritischen Betrachtungen zur Anarchie Zeitschriftentitel: ca. 650 Zeitungstitel aus dem deutschsprachigen Raum; ca. 400 Presseerzeugnisse in 20 Sprachen Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: ja Flugblätter: ja Fotos: ja Filme: ja Objekte: Textilien, Graphiken, Kunstdrucke Kataloge: https://anarchiv.de/download-bestandlisten/ |

Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin (apabiz) | Adresse: Lausitzer Str. 10 10999 Berlin Telefon: 030 / 611 62 49 - Fax: 030 / 611 62 49 Email: mail@apabiz.de Homepage: www.apabiz.de Über Facebook:www.facebook.com/apabizberlin Über Twitter:twitter.com/apabiz Öffnungszeiten: Do 15.00 - 19.00 und nach Vereinbarung Gründungsjahr Mitte der 80er Jahre als Projekt, als Trägerverein Anfang der 90er Sammelprofil: Das apabiz sammelt Quellen der extremen Rechten in Deutschland nach 1945 sowie Materialien der modernen antifaschistischen Bewegung. Unter die gesammelten Materialarten fallen Periodika, Graue Literatur, Plakate, Fotos und Audiodokumente, aber auch persönliche Unterlagen in Form von Briefen oder anderen Skripten. Im Rahmen von Sondersammlungen werden auch Nach- und Vorlässe übernommen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unterlagen von Personen, die journalistisch oder wissenschaftlich zu den Themen extreme Rechte oder antifaschistische Bewegung gearbeitet haben, sowie um Organisationsnachlässe wie etwa Redaktionsarchive. Das Sammlungsgebiet des apabiz ist bundesweit. Die Archivbibliothek umfasst circa 19.000 Titel, darunter Publikationen extrem rechter Verlage und Autor*innen sowie Sekundärliteratur. Besondere Schätze: Redaktions- und Fotoarchiv der DVZ/Die Tat sowie die Sammlung des Otto-Stammer-Zentrums der FU Berlin zu rechten Organisationen nach 1945. Nachlässe: ca. 30 Nachlässe und thematische Sondersammlungen Bücher: ca. 19.000 (inkl. Broschüren) Zeitschriftentitel: ca. 4.300 Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: ungezählt Plakate: ungezählt Flugblätter: ca. 5.500 (rechts) Pressearchive: 1991-2007 (sowie zusätzlich unerschlossenes Material seit den 1950er Jahren) Fotos: ungezählt Filme: ungezählt Objekte: ungezählt Elektronische Dokumente: ungezählt Kataloge: Unser Bibliotheksbestand (Bücher und Broschüren) lässt sich im Bibliotheks-Verbundkatalog antifaschistischer Archive recherchieren: www.bibliothek.antifa-archiv.org; Zeitschriften werden teilweise in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) gemeldet. Die bisher erfassten Titel können unter dem Bibliothekssigel b 1580 nachgeschlagen werden: zdb-katalog.de; Die Archivbestandsdatenbank ist nur für Mitarbeiter*innen zugänglich. Nutzungsanfragen können per Email oder direkt über dieses Formular gestellt werden: www.apabiz.de/archiv/archivanfrage/ |

Archiv & Bücherei im AllerWeltHaus Hagen | Hinweis: Archiv & Bücherei im AllerWeltHaus Hagen bestehen nicht mehr. Ein Teil der Materialien ist im Archiv für Umwelt und Entwicklung im Institut für angewandte Kulturforschung e.V. (IFAK) in Göttingen gelandet: https://www.ifak-goettingen.de/ Ein anderer Teil ging ins iz3w-Archiv in Freiburg (das sich mittlerweile im afas befindet): https://www.afas-archiv.de/ Ein nicht genau zu beziffernder Teil ist verschwunden. Hagen Duisburg Göttingen Gründungsjahr 1976 Sammelprofil: Entwicklungs- und Friedenspolitik Angaben zum Bestand: ca. 30 Regalmeter mit über 1.500 Büchern sowie Videos, Diaserien und U-Materialien |

Archiv & Bibliothek Metroproletan | Adresse: Eberhardshofstr. 11 90429 Nürnberg Email: metroproletan-archiv@web.de Homepage: www.redside.tk/cms/metroproletan/ Öffnungszeiten: Do 19:00 -22:00 Gründungsjahr 1990 Entstehungsgeschichte: Das Archiv will die Geschichte widerständiger Theorien und Aktivitäten bewahren, als subversives Potential in einer zunehmend eindimensionalen Gesellschaft. Eine unzensierte, breitgefächerte Sammlung an linker Literatur - von Nachschlagewerken und Zeitschriften über Klassiker und Belletristik bis hin zu Broschüren und Flugblättern - spricht ein breit gefächertes Publikum an, das vor allem eines gemeinsam hat: Den Willen nicht alles zu glauben, was die öffentlichen Medien vorplappern. Das Archiv versteht sich als richtungsübergreifendes linkes Projekt und kooperiert daher mit allen Gruppen links der Grünen. Es finanziert sich in erster Linie durch Beitragszahlungen von Mitgliedern. Neben dem Sammeln und Archivieren linker Literatur, Zeitschriften und Dokumenten wurden und werden Diskussionen, Lesungen und Ausstellungen veranstaltet. Darüber hinaus ist das Metroproletan seit 1996 auch Mitorganisator der alljährlich in Nürnberg stattfindenden Linken Literaturmesse. Das Metroproletan versteht sich als Ort linker Gegenöffentlichkeit, das Informationen gegen den Zeitgeist, gegen Zensur, Geschichtsrevisionismus und Medienmanipulation liefert. Es geht darum, Raum für alternative Gedanken und Diskussionen gegen den Strom und die uniformierten Massenmedien zu schaffen. Sammelprofil: Geschichte der Arbeiterbewegung, Klassiker linker Theorie, Kommunismus, Anarchismus, Bewaffneter Kampf, Hausbesetzerbewegung, Anti-Atom, neue soziale Bewegungen, Faschismusanalysen, Philosophie, Neue Theorie, Frauen, Länderanalysen, Linksradikale Zeitschriften (ca. ab 80er Jahre) u.v.m. Nachlässe: ja Bücher: 7.000 Zeitschriftentitel: ja Broschüren: ja Flugblätter: ja Pressearchive: ja Kataloge: Kein Katalog; grob nach Stichworten und numerisch geordnet |

Archiv Bürgerbewegung Leipzig | Adresse: Bernhard-Göring-Straße 152 04277 Leipzig Telefon: 0341 – 3065 175 Email: info@archiv-buergerbewegung.de Homepage: www.archiv-buergerbewegung.de Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10:00 – 16:00 Ansprechperson: Dr. Saskia Paul Gründungsjahr 1991 Entstehungsgeschichte: Das Archiv Bürgerbewegung Leipzig (ABL), dessen Träger ein gemeinnütziger eingetragener Verein gleichen Namens ist, besteht seit mehr als 31 Jahren. Das Archiv leistet einen grundlegenden Beitrag zur Erforschung und Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Folgen der SED-Diktatur. Der Archivbestand dient der Erinnerung an das geschehene Unrecht und an die Opfer der kommunistischen Diktatur. Das ABL versteht sich als Dienstleister und Informationsvermittler für die historische Aufarbeitung und richtet sich an die Adressaten Wissenschaft, Publizistik, interessierte Öffentlichkeit sowie über die historisch-politische Bildungsarbeit an Schüler*innen und Lehrer*innen. Die Benutzung des Archivs ist kostenlos und steht jeder Person offen, sofern dies nicht durch Festlegungen der Sammlungsgeber*innen anders geregelt ist. Opferverbände und Aufarbeitungsinitiativen werden in ihrer Arbeit besonders unterstützt. Sammelprofil: Im ABL werden die hinterlassenen Selbstzeugnisse der DDR-Opposition, der Bürgerbewegung und der in den Jahren 1989/90 entstandenen Initiativen und Parteien ebenso wie Unterlagen und Dokumente zu Zivilcourage und Repression in der SBZ/DDR, aber auch zur Transformation aufbewahrt und nach wissenschaftlichen Grundsätzen erschlossen. Oppositionelles Schriftgut ist weitaus seltener als die Überlieferungen offizieller staatlicher Stellen. Zahlreiche der im ABL aufbewahrten (handschriftlichen) Dokumente, Fotos, Plakate und Samisdatschriften sind in keinem staatlichen Archiv zu finden. Sie sind vielmehr eine notwendige Ergänzung bzw. Gegenüberlieferung zu den Materialien von SED, MfS oder sonstigen staatlichen Institutionen. Sammlungsschwerpunkt des ABL ist Sachsen, mit Fokus auf den ehemaligen Bezirk Leipzig. Mit der Übernahme des Bestandes der Bundesgeschäftsstelle der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) erhielt das ABL eine bundesweite Bedeutung. Nachlässe: 600 lfm (Sammlungen, Vorlässe) Bücher: 3.000 Zeitschriftentitel: 250 Broschüren: hunderte Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: 200 Plakate: 300 Flugblätter: tausende Pressearchive: viele Fotos: auch digital 100.000 Filme: 100 Objekte: 40 Elektronische Dokumente: 200 Kataloge: www.archiv-buergerbewegung.de/datenbank |

Archiv der deutschen Frauenbewegung (AddF) | Adresse: Gottschalkstr. 57 34127 Kassel Telefon: 0561 / 989 36 70 - Fax: 0561 / 989 36 72 Email: info@addf-kassel.de Homepage: www.addf-kassel.de Über Facebook: www.facebook.com/Archiv.der.deutschen.Frauenbewegung Auf Instagram: www.instagram.com/addf_kassel Bei Twitter: twitter.com/AddF_Kassel Öffnungszeiten: Di - Do 11.00 - 17.00 und nach Vereinbarung Ansprechperson: Silke Mehrwald / Barbara Günther Gründungsjahr 1983 Entstehungsgeschichte: Das AddF – Archiv der deutschen Frauenbewegung entstand aus den Zusammenhängen der Neuen Frauenbewegung und wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, alle noch verfügbaren Dokumente der "alten" Frauenbewegung (ca. 1800 bis 1945) zusammenzutragen. Sehr bald schon wurde der Sammelzeitraum auf die 1950er und 1960er Jahre erweitert, weil sich zeigte, dass diese Zeit von keinem anderen Frauenarchiv dokumentiert wurde. Seit Mitte der 2000er Jahre bieten wir uns als Archiv für die Bestände der u. a. im Deutschen Frauenrat zusammengeschlossenen Verbände an, die die feministischen Archive eher nicht im Blick haben, weil sie nicht zur autonomen Frauenbewegung zählen. Von Anfang an war die Zielrichtung, Archiv und Bibliothek zu sein, aber zugleich auch Forschungsinstitut und Bildungseinrichtung. Sammelprofil: Gesammelt werden im Archiv und in der Spezialbibliothek alle Dokumente zur Geschichte von Frauen und Frauenbewegungen in der Zeit von 1800 bis in die 1970er Jahre (Nachlässe von Personen und Gruppen, Fotos, Bücher, Zeitschriften, Graue Literatur ....). In zwei Fällen wird der Sammelzeitraum bis in die Gegenwart ausgeweitet: bei den Frauenverbänden und bei der (Autonomen) Kasseler Lesben-/Frauenbewegung. Die Sammlungen ergeben sich in dem Nachlassgeber:innen und Frauengruppen/-verbände auf uns zukommen oder von uns direkt angesprochen werden. Die Erweiterung der Bibliothek und die Sammlungen von Einzelarchivalien sowie Fotos erfolgt zudem über Ankauf oder Tausch. Nachlässe: 64 Nachlässe von Frauen, 55 Akten- und andere Bestände von Organisationen, insgesamt ca. 850 Regalmeter Bücher: 38.350 Zeitschriftentitel: 2.619 Broschüren: Bei Büchern enthalten Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: Bei Büchern enthalten, ca. 700 Plakate: ungezählt, etwa 200 Flugblätter: ungezählt in Nachlässen, Aktenbeständen, archivalischen Sammlungen enthalten Pressearchive: 33 Regalmeter Fotos: über 10.000 Filme: ungezählt in Nachlässen, Aktenbeständen, archivalischen Sammlungen enthalten Interviews: über 150 Objekte: ungezählt in Nachlässen, Aktenbeständen, archivalischen Sammlungen enthalten Kataloge: OPAC des AddF sowie Online-Findbücher unter: addf-kassel.de Verbundkatalog der in i.d.a, dem Dachverband organisierten Lesben-/ Frauenarchive, bibliotheken und -dokumentationsstellen: meta-katalog.eu - hier sind die Bestände und Digitalisate des AddF recherchierbar. Die Bestände, die in „META“ präsentiert werden, sind auch über die Deutsche Digitale Bibliothek und das Archivportal D recherchierbar. Die Periodika können in der Zeitschriftendatenbank recherchiert werden: zdb-katalog.de |

Archiv der Eden Gemeinnützige Obstbau-Siedlung eG (Eden-Archiv) | Hinweis: Der Verbleib des Eden-Archivs ist leider zur Zeit nicht zu klären (Stand November 2022) Adresse: Struveweg 501 16515 Oranienburg Telefon: 03301 / 52 32 6 Email: info@eden-eg.de Homepage: www.eden-eg.de Öffnungszeiten: Nach Vereinbarung Gründungsjahr 1893 Sammelprofil: Das Eden-Archiv dokumentiert die historischen und aktuellen Ereignisse, die für die Entwicklung der Obstbau-Siedlung Eden und ihrer reformerischen Ideen von Bedeutung sind. Es dient den Edenern als Zugang zu ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit und ist Quelle für die Öffentlichkeitsarbeit der Genossenschaft. Das Archiv kann aber auch von Interessenten aus allen Fachbereichen für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden. Angaben zum Bestand: Literatur zum Thema Boden-, Wirtschafts- und Lebensreform, Vegetarismus, Vollwert-Ernährung, Ganzheitsmedizin, Naturheilkunde, Jugendbewegung und Ökologischer Gartenbau. Bücher, Broschüren, Manuskripte, Festschriften, Dissertationen und Diplomarbeiten über Eden. Presseveröffentlichungen, Fotos, Dias, Videofilme über Eden. Ausgaben der Edener Mitteilungen 1906 - 1939 und ab 1992. Werbematerial, Verpackungen und Etiketten von Eden-Produkten (bis 1990). Urkunden und Medaillen von Auszeichnungen der Obstbau-Siedlung Eden. Manuskripte, Drehbücher und Programme der Edener Heimatbühne. Ansichtskarten, künstlerische Plakate, Werke Edener Künstler Kataloge: Es gibt keinen Katalog, aber auf Anfrage eine sehr ausführliche Übersicht mit zahlreichen Bildern und Dokumenten. |

Archiv der Geschichtswerkstatt Dortmund | Adresse: Zwickauer Str. 10 44139 Dortmund Telefon: 0231 / 43 67 24 Email: info@geschichtswerkstatt-dortmund.de Homepage: www.gwdoev.de Öffnungszeiten: Nur nach Vereinbarung Ansprechperson: Andreas Müller Gründungsjahr Ca. 1986 Sammelprofil: Dortmunder soziale Bewegungen mit dem Schwerpunkt ab 1950; Dokumente aus Dortmund und Umgebung ab 1750 Nachlässe: Etwa 100 (Teil)Nachlässe, sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen mit unterschiedlichen Umfängen Bücher: ca. 10.000 Zeitschriftentitel: ca. 2.000 Broschüren: ca. 5.000 Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: ca. 3.000 (u.a. Sammlung Pädagogische Hochschule Dortmund/Lünen 1930-1960) Plakate: mehrere Tausend Flugblätter: über 10.000 Pressearchive: ca. 1.500 Mappen Fotos: Tausende Filme: unter 100 Interviews: ca. 200 Objekte: mehrere Kisten Kataloge: Karteikarten (Periodika, Bücher, Broschüren); Elektronischer Katalog vor Ort (Antifa-Bereich); Findbuch zum Antifa-Bereich; z.T. Findblätter zu Nachlässen und Schwerpunktbereichen |

Archiv der Jugendkulturen e.V. | Adresse: Fidicinstraße 3 10965 Berlin Telefon: 030 / 694 29 34 - Fax: 030 / 691 30 16 Email: bibliothek@jugendkulturen.de Homepage: www.jugendkulturen.de Über Facebook:facebook.com/archivjugendkulturen Auf Instagram:instagram.com/archiv_der_jugendkulturen Öffnungszeiten: Nur nach Vereinbarung Ansprechperson: Daniel Schneider Gründungsjahr Vereinsgründung 1997, Eröffnung 1998 Entstehungsgeschichte: Als das Archiv der Jugendkulturen 1997 gegründet wurde, sollte damit ein Mangel behoben werden: Die Vereinsgründer*innen wollten einen Ort schaffen, an dem Quellen aus Jugend- und Subkulturen gesammelt und der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Eine vergleichbare Einrichtung gab es nicht, und in etablierten Archiven waren Materialien wie Fanzines, Partyflyer oder Konzertplakate nur in Ausnahmen zu finden. So entstand das Archiv nicht aus einer Bewegung heraus – auch wenn manche der Gründer*innen enge Verbindungen zu Szenen hatten und von Anfang an aktive Szenemitglieder im Archiv mitarbeiteten – sondern aus einem gemeinsamen Interesse an dem Themenfeld Jugendkulturen. Dabei spielte die damals noch herrschende Ignoranz gegenüber diesem kulturellen Feld von Seiten der meisten etablierten Institutionen und die häufig negative Berichterstattung über Jugendliche und Jugendkulturen in den Medien eine wichtige Rolle. Der Verein sollte nicht nur sammeln und bewahren, sondern über Jugendkulturen aufklären und informieren. Ausführliche Darstellung auf www.jugendkulturen.de Sammelprofil: Das Archiv der Jugendkulturen (AdJ) sammelt Materialien aus jugend-, sub- und clubkulturellen Zusammenhängen, der Pop(musik)kultur und sozialen Bewegungen. Im Mittelpunkt stehen Szenen wir Punk, Techno, Metal, Hip Hop, Graffiti, Science-Fiction-Fans oder Ultras. Das Spektrum an gesammelten Quellen reicht von Bibliotheksgut wie Zeitschriften und Fanzines über Materialarten wie Flyer und Plakate, Tonträger, AV-Medien, Fotos, Textilien und Artwork bis hin zu Spezialsammlungen und Nach- und Vorlässen von einzelnen Szeneakteur*innen. Die Zeitschriften- und Fanzinesammlung enthält rund 60.000 Einzelhefte aus mehr als 50 Ländern und reicht zurück bis in die 1950er Jahre. Wichtige Spezialsammlungen und Nachlässe sind z.B. der Bestand des ehemaligen Berliner Rock- und Poparchivs, der Nachlass des Geschäftsführers der Planetcom (Loveparade, E-Werk), Ralf Regitz, oder das Reclaim-Your-City-Archiv mit Materialien aus der Graffiti-, Urban-Art- und alternativen Technoszene sowie der Recht-auf-Stadt-Bewegung. Außerdem erprobt das AdJ mittlerweile die Archivierung digitaler Quellen und hat dafür die Datenbank SOMERA entwickelt, in der Social-Media-Inhalte gesammelt werden. Nachlässe: bisher 6, dazu kommen noch 10 wichtige Spezialsammlungen Bücher: ca. 9.000 Zeitschriftentitel: ca. 6.000 Broschüren: ungezählt Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: ca. 500 Plakate: ca. 5.000 Flugblätter: ungezählt, sehr viele Pressearchive: 2 Hängeregisterschränke zu zahlreichen Themen, Pressearchive als Teil von Spezialsammlungen (u.a. zu Graffiti, Rechtextremismus, Popmusik) Fotos: ca. 10.000 Filme: ca. 2.500 Objekte: einige Hundert (Buttons, T-Shirts, Artwork und vieles mehr) Elektronische Dokumente: ca. 5.000 Ressourcen aus sozialen Medien in SOMERA, 4TB Material aus der Technoszene, diverse kleinere Bestände. Kataloge: FAUST-Datenbank: http://jugendkulturen.faust-iserver.de |

Archiv der Münchner Arbeiterbewegung e.V. | Adresse: Ebenböckstr. 11 81241 München Telefon: 089 / 83 44 683 - Fax: 089 / 83 44 683 Email: info@arbeiterarchiv.de Homepage: www.arbeiterarchiv.de Über Facebook:www.facebook.com/Arbeiterarchiv Auf Instagram:www.instagram.com/arbeiterarchiv Öffnungszeiten: Nur nach Absprache, dann in der Regel in der Zeit von Montag bis Donnerstag 10-17 Uhr Ansprechperson: Ursula Brunner, Michael Schwab Entstehungsgeschichte: Den Anstoß zur Gründung gab die Ausstellung "Empor zum Licht - Arbeitersänger und Arbeitersportler in München vor 1933", veranstaltet vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und vom DGB-Kreis München. Seither übernimmt das Archiv die Aufgabe der Sicherung, Archivierung und Präsentation einer über 150-jährigen Sozialgeschichte der arbeitenden Menschen und ihrer Organisationen. In Briefen, Dokumenten, Lebenserinnerungen, Fotografien und Alltagsobjekten wird die Geschichte der "einfachen Leute" in München dokumentiert und somit werden auch wichtige Aspekte der Stadt- und Regionalgeschichte beleuchtet. Die Sammlung, Aufbereitung und Katalogisierung erschließt die Archivbestände zudem der wissenschaftlichen Forschung. Langfristiges Ziel ist hierbei die Gründung eines Museums der Arbeit in München. Unterstützt wird das Archiv in seiner Arbeit vom Kulturreferat der Landeshauptstadt. Sammelprofil: Das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung sammelt Zeugnisse und Dokumente aus dem Alltag arbeitender Menschen, der Arbeiterbewegung, den neuen sozialen Bewegungen und der Industriekultur in München. Wichtige Ziele sind dabei, die Geschichte der arbeitenden Menschen und ihrer Organisationen vor dem Vergessen zu bewahren. Zeitzeugnisse und Dokumente vor Verfall und Vernichtung zu schützen, zu erhalten und zu archivieren. die Archivbestände durch Ausstellungen, Vorträge und Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Blick auf die Arbeiterbewegung beschränkt sich nicht nur auf Organisations- und Parteiengeschichte, sondern bezieht auch die Sozial- und Alltagsgeschichte mit ein. Nachlässe: Persönliche Nachlässe 50 Regalmeter, Organisationsabgaben (Sammlungen, Akten) 1.000 Regalmeter Bücher: 250 Regalmeter Zeitschriftentitel: 850 Titel Broschüren: 80 Regalmeter Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: wenige Plakate: 7.000 Flugblätter: 8 Regalmeter Pressearchive: wenige Fotos: 10 Regalmeter Filme: ca. 120 relevante Kopien auf Video, DVD, 16 mm Interviews: 150 Objekte: 60 Regalmeter, z.T. Großobjekte Elektronische Dokumente: 2 Regalmeter Kataloge: Elektronischer Katalog vor Ort |

Archiv der sozialen Bewegungen Bremen | Adresse: St.Pauli-Str. 10/12 28203 Bremen Email: info@archivbremen.de Homepage: www.archivbremen.de Öffnungszeiten: mittwochs 16:00 bis 19:00 nach vorheriger Anmeldung Gründungsjahr 1999 Entstehungsgeschichte: Das Archiv wurde im Dezember 1999 gegründet, als sich der Infoladen der »Bremer BürgerInneninitiative gegen Atomanlagen« (BBA) und der autonome Infoladen »Umschlagplatz« zum Infoladen Bremen zusammenschlossen. Ihre seit Mitte der 1970er Jahre (BBA) bzw. seit 1990 (Umschlagplatz) gesammelten Dokumente bildeten den Anfangsbestand. Seit 2001 kommt Material von anderen Bewegungs-archiven, von politischen Gruppen und von Einzelpersonen hinzu, so dass der Gesamtbestand mittlerweile rund 500 Regalmeter umfasst. Neben 130 abonnierten Periodika zählen die Abgaben des Bremer Infoladens zu unseren regelmäßigen Eingängen. Unter dem Motto »Von der Bewegung – für die Bewegung« werden verschiedenstes Materialen aus den vielfaltigen Widerstands- und Protestbewegungen der letzten Jahrzehnte zusammengetragen, erschlossen und zur Verfügung gestellt, damit politische Erfahrungen aufgearbeitet werden können und generations-übergreifende Lernprozesse entstehen. In diesem Sinne ist das Archiv für die Beteiligten ein politisches Projekt. Sammelprofil: Antifaschismus, Antisemitismus, Antirassismus, Flucht/ Migration, Arbeit/ Erwerbslosigkeit, Studierendenbewegung, APO, Bildung/ Wissenschaft, Antimilitarismus/ Friedensbewegung, Internationalismus, Alternativökologie, Anti-Atom-Bewegung, Klimakämpfe, Jugend/ Subkultur, Gender/ Sexualität, Stadtentwicklung/ Häuserkämpfe, Stadtguerilla, Antirepression, Innere Sicherheit/ Soziale Kontrolle, Sozialpolitik, Tierrechte, Linke Organisationen und Parteien Bücher: ca. 5.000 Zeitschriftentitel: ca. 3.000 Broschüren: ca. 5.000 Plakate: ca. 1.500 Flugblätter: unzählige Pressearchive: viele Fotos: vereinzelt Filme: vereinzelt Kataloge: Der Zeitschriftenbestand ist in einer Titel-Liste erfasst. |

Archiv der sozialen Bewegungen Hamburg | Adresse: Achidi-John-Platz 1 20357 Hamburg Telefon: 040 / 433 007 Email: asb@nadir.org Homepage: asb.nadir.org Öffnungszeiten: Mo 15.00 - 20.00 (Fotoarchiv 18.00 - 20.00) und nach Vereinbarung Gründungsjahr 1989 Entstehungsgeschichte: Materialien und Dokumente von sozialen Bewegungen verschwinden mit dem Zerfall von Gruppen und Bewegungen; all die mühsam erarbeiteten Zeitungsausschnittssammlungen, Privatarchive und Broschürenberge landen häufig beim Altpapier oder verschimmeln als private Erinnerung auf dem Dachboden. Der Öffentlichkeit und selbst dem kollektiven Gedächtnis der sozialen Bewegungen bleiben die Quellen verborgen. Auch die staatlichen Archive und Bibliotheken verfügen nur über wenig Material dieser Herkunft. Diesem Verlust entgegenzuwirken war die Motivation zur Gründung des Archivs der Sozialen Bewegungen Hamburg. Als ein unabhängiges Archiv sehen wir es als unsere Aufgabe, die Aktivitäten der sozialen Bewegungen in der BRD (und darüber hinaus) zu dokumentieren und Materialsammlungen möglichst umfassend aufzuarbeiten. Damit sollen aktuelle und zukünftige theoretische Arbeiten und praktische Auseinandersetzungen ermöglicht werden. Das Geschichtsbewusstsein vieler Menschen unterliegt aktuellen politischen Trends; uns ist es wichtig, die Vielfalt und Kontinuität von Protest, Widerstand und Alltag der sozialen Bewegungen zu dokumentieren und zugänglich zu machen. Erst so ist die Möglichkeit gegeben, sich mit Hilfe von Quellen ein eigenes Bild der bundesrepublikanischen Zeitgeschichte machen zu können. Dies hat praktische Auswirkungen: Von Erfahrungen kann gelernt werden, alte Diskussionen können verstanden, andere Formen politischer Kämpfe überprüft oder als Anregung gesehen werden. Damit werden die eigenen politischen Formen und Sichtweisen in Frage gestellt und erweitert. Das Archiv der Sozialen Bewegungen Hamburg ist ein Ort der kritischen Reflexion ebenso wie der aktuellen Diskussion. Sammelprofil: zufällig; Zeitrahmen: nach 1945, besonders ab den 1960er Jahren Nachlässe: 30 Regalmeter Bücher: zu viele (werden eigentlich nicht gesammelt) Zeitschriftentitel: 5.500 Broschüren: 15.000 Plakate: 10.000 Flugblätter: zigtausend Pressearchive: hunderte Fotos: zigtausend Filme: ca. 100 Objekte: ungezählt Kataloge: teilweise elektronisch erschlossen, Katalog im Internet: http://asb.nadir.org |

Archiv Deutsches Atomerbe | Adresse: c/o Umweltzentrum Braunschweig Hagenbrücke 1/2 38100 Braunschweig Telefon: 0531 – 12 59 92 Email: info@archiv-atomerbe.de Homepage: www.archiv-atomerbe.de Öffnungszeiten: Nach Vereinbarung Ansprechperson: Konstanze Schirmer / Ursula Schönberger Gründungsjahr 2018 Entstehungsgeschichte: Auftrag und Funktion 1938 wurde von Otto Hahn, Fritz Straßmann und Lise Meitner die Kernspaltung entdeckt – der Beginn der zivilen und militärischen Nutzung der Atomenergie. Nach 1945 wurde in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit der Gewinnung von Uran begonnen, Mitte der 1950er Jahre schuf die Bundesrepublik Deutschland das Bundesministerium für Atomfragen, um die zivile und auch die militärische Nutzung der Atomenergie voranzutreiben. Fast ebenso lang dauert die gesellschaftliche Auseinandersetzung darum. Als aus der Anti-Atom-Bewegung entstandenes Spezialarchiv sehen wir uns als wichtige Ergänzung zur Überlieferung durch staatliche Archive. Wir bewahren die Zeugnisse der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatte um die zivile und militärische Nutzung der Atomtechnik, den damit verbundenen Problemen und Gefahren und den Umgang mit radioaktiven Ewigkeitslasten. Wir wollen verhindern, dass wichtige Zeitdokumente der Auseinandersetzung um die Nutzung der Atomtechnik, die die gesellschaftliche Debatte in Deutschland über Jahrzehnte geprägt hat, unwiederbringlich verloren gehen. Wir erschließen das Archivgut im Rahmen individueller Vereinbarungen mit den Stifter:innen und machen es für Wissenschaft, Forschung und interessierte Öffentlichkeit zugänglich. Sammelprofil: Wir sichern und erschließen Materialien von Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen aus der Anti-Atom-Bewegung und aus dem wissenschaftlichen, ökonomischen und politischen Bereich. Wir sammeln alle Materialien, die mit der zivilen und militärischen Nutzung der Atomtechnik, den damit verbundenen Problemen und Gefahren, dem Umgang mit radioaktiven Abfällen und der gesellschaftlichen Auseinandersetzung darüber zusammenhängen. Wir sammeln Schriftgut und andere Materialien aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, vor allem auch authentische Zeugnisse der gesellschaftlichen Debatte, z. B. Plakate, Flyer, Fotos, Filme, Dokumente, Liedgut und Exponate von Bürgerinitiativen und anderen Akteur:innen. Nachlässe: 31 Aktivist:innen, 9 Gruppen Bücher: erschlossen 520 Zeitschriftentitel: erschlossen 30 Broschüren: erschlossen 60 Plakate: erschlossen 395 Flugblätter: erschlossen 53 Pressearchive: erschlossen 7 Reihen Fotos: erschlossen 352 Filme: erschlossen 9 Objekte: erschlossen 23 Kataloge: archiv-atomerbe.de/gesamtkatalog |

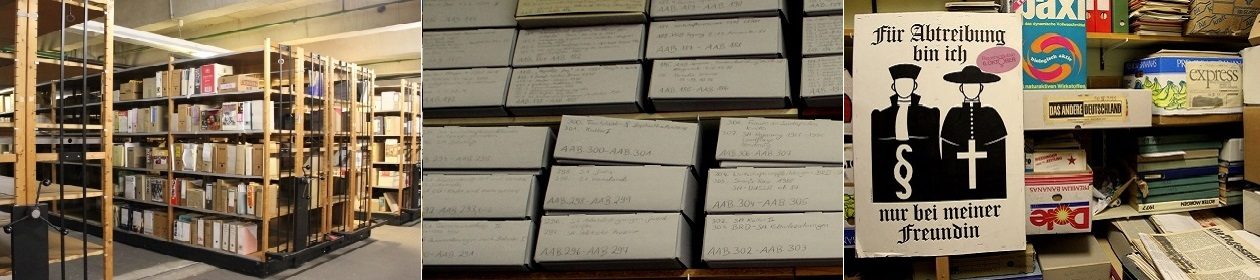

Archiv für alternatives Schrifttum (afas) | Adresse: Münzstr. 37-43 47051 Duisburg Telefon: 0203 / 93 55 43 00 Email: afas-archiv@t-online.de Homepage: www.afas-archiv.de Über Facebook: www.facebook.com/afas.duisburg Auf Instagram: instagram.com/afas_archiv Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 16 Uhr nach Anmeldung Ansprechperson: Anne Niezgodka / Claudia Spahn Gründungsjahr 1985 Entstehungsgeschichte: Das afas ist entstanden im Kontext der Idee, unabhängige Archive als Orte der Überlieferungen der Neuen Sozialen Bewegungen zu gründen. Viele Initiativen aus dem breiten Spektrum der linken und alternativen Bewegungen können aufgrund ihrer Struktur oder Kurzlebigkeit keine guten Hüter ihrer eigenen Geschichte sein. Spätestens wenn sie umziehen oder ihre Büros auflösen, geraten ihre Sammlungen in größte Gefahr, häufig landen sie in Altpapiercontainern. Mit dem Sammeln und Erschließen dieser Materialien möchte das afas ein Stück dezentraler, lokaler und alternativer Geschichte bewahren und öffentlich zugänglich machen. Sammelprofil: Das afas sammelt aus dem gesamten Spektrum der Neuen Sozialen Bewegungen und aus dem gesamten Bundesgebiet. Angaben zum Bestand: Der Bestand des afas umfasst insgesamt etwa 2.500 Regalmeter. Nachlässe: Hunderte von Nach- und Vorlässen und Sammlungen von Gruppen, Redaktionen und Einzelpersonen Bücher: weit über 10.000 Zeitschriftentitel: 9.500 Broschüren: 17.000 Plakate: ca. 12.000 Flugblätter: ca. 50.000 Fotos: 7.500 Interviews: 670 Audiocassetten Objekte: 2.300 Elektronische Dokumente: ungezählt und unerfasst Kataloge: Katalog im Internet (Zeitschriften, Broschüren, Plakate, Objekte): www.afas-archiv.de/bestaende/katalog/; Recherche-Datenbank vor Ort (Sammlungen, Vor- und Nachlässe und weitere Interna) |

Archiv für Umwelt und Entwicklung im Institut für angewandte Kulturforschung e.V. (IFAK) | Adresse: Am Leinekanal 4 37073 Göttingen Telefon: 0551 / 487 141 - Fax: 0551 / 487 143 Email: info@ifak-goettingen.de Homepage: www.ifak-goettingen.de Über Facebook: facebook.com/ifakgoettingen Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 16.00 Ansprechperson: Regina Begander Gründungsjahr 1989 Entstehungsgeschichte: Das IfaK ist seit seiner Gründung in der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Es hat bereits verschiedene Materialien für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit erstellt (Broschüren, Ausstellungen, CD-ROMs) und bietet Fortbildungen und Seminare zu entwicklungspolitischen und interkulturellen Themenstellungen an. Für die öffentliche Nutzung sind die Bestände des Archivs mit entwicklungspolitischen Zeitschriften und Grauer Literatur aufbereitet und mit Buchtiteln zu einer Bücherei erweitert worden. Das IfaK ist darüber hinaus in dem Bereich der Flüchtlingsarbeit engagiert und hat in diesem Zusammenhang bereits mehrere Fachtagungen ausgerichtet sowie eine Vernetzung der zu diesem Thema arbeitenden Initiativen maßgeblich vorangetrieben. In Qualifizierungsmaßnahmen für Flüchtlinge und MigrantInnen hat das IfaK verschiedenste Seminare übernommen. Das IfaK führt seine Vorhaben überwiegend in Kooperation mit anderen NROen durch. Sammelprofil: Dokumente zu internationalen entwicklungspolitischen und ökologischen Themen. Zeitschriftenartikel, Zeitungsartikel, Bücher, Graue Literatur, Unterrichtsmaterialien und AV-Medien aus und zu Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Bücher: ca. 5.000 Zeitschriftentitel: ca. 250 Broschüren: ca. 2.000 Filme: 310 Kataloge: Elektronischer Katalog im Internet www.archiv3.org |

Archiv im Infoladen Schwarzmarkt | Adresse: Kleiner Schäferkamp 46 20357 Hamburg Email: schwarzmarkt-archiv@riseup.de Homepage: www.schwarzmarkt.noblogs.org/Archiv Öffnungszeiten: Zu den Ladenöffnungszeiten (Mo+Do 16.00 - 19.00, Fr 17.00 - 19.00, manchmal auch länger) bzw. nach Absprache Ansprechperson: Hauke Gründungsjahr Seit der Gründung des Infoladens 1975 wird gesammelt, seit 2020 im Umbau Entstehungsgeschichte: Der Infoladen Schwarzmarkt wurde 1975 von mehreren zumeist anarchistischen Gruppen in Hamburg gegründet. Ein Teil des Selbstverständnisses war es, Informationen aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen, so dass Flugblätter, Broschüren und Zeitungen nicht nur verteilt / verkauft wurden, sondern auch "archiviert" (meist einfach ohne Erfassung in Heftern abgelegt). Bis Anfang 2000 gab es ein System nach den Themengebieten International, Repression, Stadtteil, Antifa und Frauen/Lesben. Anfang der 2000er bis 2020 wurde das Archiv kaum gepflegt. Seit 2020 kümmern wir uns um eine Reduzierung, Erfassung und Nutzung des Bestandes. Ein Raum mit Struktur ist seitdem entstanden, der Ursprungsbestand wurde etwa halbiert und soll weiter reduziert, mit dem Archiv der Sozialen Bewegungen Hamburg abgeglichen und erfasst werden. Sammelprofil: Thematische Schwerpunkte des reduzierten Archivs sind Antifa, Repression und Stadtteilpolitik, alles mit Schwerpunkt Norddeutschland und Hamburg. Sammelzeitraum dieses Materials aus Flugblättern, Presse und Broschüren ist ab 1968 bis heute. Außerdem gibt es ca. 80 eingestellte und laufende Periodika, die in einer eigenen Signatur geführt werden und vor allem radikale / autonome linke und antifaschistische Publikationen in Norddeutschland der 1970er bis 2000er umfassen. Über den Infoladen erhalten wir viele aktuelle Periodika regelmäßig. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Archiv der Sozialen Bewegungen in Hamburg Nachlässe: keine gekennzeichneten Bücher: 5 Regalmeter, v.a. zu autonomer Politik Zeitschriftentitel: ca. 80 Broschüren: nicht getrennt von Presse und Flugblättern, vielleicht insgesamt ca. 30 Archivboxen? Flugblätter: nicht getrennt von Presse und Broschüren, vielleicht insgesamt ca. 50 Archivboxen? Pressearchive: nicht getrennt von Broschüren und Flugblättern, vielleicht insgesamt ca. 10 Archivboxen? Elektronische Dokumente: vereinzelte zum Thema Antifa Kataloge: Eigener Bereich in Dataspace: https://ildb.nadir.org/o/62.html Verzeichnisse (pdf): https://schwarzmarkt.noblogs.org/archiv-schwarzmarkt-gesamtverzeichnis-a/ https://schwarzmarkt.noblogs.org/archiv-schwarzmarkt-gesamtverzeichnis-p/ https://schwarzmarkt.noblogs.org/archiv-schwarzmarkt-gesamtverzeichnis-h/ |

Archiv Schwarzer Stern | Hinweis: Das Archiv Schwarzer Stern besteht nicht mehr. Die Archivalien stehen den BenutzerInnen als Präsenz-Archiv im Stadtarchiv Dortmund zur Verfügung: www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/stadtarchiv/kontakt_stadtarchiv/index.html Dortmund Homepage: www.archiv-schwarzer-stern.de Gründungsjahr 1990 Entstehungsgeschichte: Die Gefangeneninitiative als autonomes Anti-Knastprojekt verfügte bis 1990 über nur über einen Informationsdienst für Gefangenenzeitungen. Ab 1990 wurde dann die vorhandenen Materialien erfasst und das Archiv aufgebaut. Unser Archiv will ein wenig dazu beitragen, den "Schleier des Vergessens" (Vera Figner) zu zerreißen, Gegenöffentlichkeit herzustellen und allen Interessierten Texte und Materialien anzubieten, die sich mit der Geschichte der radikalen Linken seit 1967 auseinandersetzen wollen. Sammelprofil: Der Schwerpunkt der Sammlung liegt eindeutig auf dem Thema "Fundamentalopposition in der BRD" im Zeitraum von 1967 bis heute und umfasst - Bücher, Broschüren, Flugschriften, Hektographien, Kopiensammlungen, Flugblätter, Zeitungen nur dann, wenn sie sich als Sondernummer oder schwerpunktmäßig auf die inhaltliche Ausrichtung beziehen - Teile des Peter-Paul Zahl Archivs (Briefwechsel, Bücher, Kritiken). Bücher: ca. 4.000 Broschüren: ca. 2.000 Plakate: ca. 200 Flugblätter: ca. 1.500 |

Archiv soziale Bewegungen | Adresse: Adlerstr. 12 79098 Freiburg Telefon: 0761 / 33362 - Fax: 0761 / 2024506 Email: archivsozialebewegungen@gmx.de Homepage: www.archivsozialebewegungen.de Öffnungszeiten: Do 10.00 - 17.00 und täglich nach telefonischer Vereinbarung Ansprechperson: Michael Koltan Gründungsjahr 1983 Entstehungsgeschichte: Gegründet wurde das Archiv von einer Gruppe von Leuten aus unterschiedlichen pol. Strömungen, die wieder einmal feststellten, dass die Spuren Neuer sozialer Bewegungen so schnell verschwinden wie die Bewegungen selbst. Dem damit einhergehenden Gedächtnisverlust wollen wir mit unserer Arbeit entgegenarbeiten und hoffen - trotz gegenteiligen Eindrucks - dass aus der Geschichte gelernt werden kann. Sammelprofil: Flugblätter, Broschüren, Plakate, Photos, Filme, Tondokumente u.a. Dokumente aus dem gesamten Spektrum Neuer sozialer Bewegungen u. ihrer Organisationen. Ab 1950 laufend. Schwerpunkt Baden, Nordschweiz und Elsaß Nachlässe: ja Bücher: neim Zeitschriftentitel: verzeichnet etwa 2.300 Titel Broschüren: verzeichnet etwa 5.800 Titel Plakate: etwa 2.000 Flugblätter: 100.000, eher mehr Pressearchive: diverse Fotos: mehrere 100 Filme: 60 Objekte: weniger als 50 ; 180 Buttons Elektronische Dokumente: wenige, aber zunehmend (vor allem Web-Seiten-Archivierung) Kataloge: Broschüren: www.archivsozialebewegungen.de/btable.html Zeitschriften: www.archivsozialebewegungen.de/ztable.html Buttons: www.archivsozialebewegungen.de/pdf/buttons.pdf |

Archiv und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Kultur der Roma Köln (ROM e.V.) | Adresse: Venloer Wall 17 50672 Köln Telefon: 0221 / 27 86 0 35 - Fax: 0221 - 2401715 Email: Dokuzentrum@romev.de Homepage: romev.de/?page_id=3545 Über Facebook: facebook.com/RomBuK2019 Auf Instagram: instagram.com/RomBuK_2019 Bei Youtube: youtube.com/@rombuk-bildungundkulturimr8533 Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 10.00 - 17.00 Ansprechperson: Vera Tönsfeldt EMail: vera.toensfeldt@romev.de Gründungsjahr 1991, Eröffnungsjahr 1999 Entstehungsgeschichte: Die Sammlung ist seit der antirassistischen Bürger:innenrechtsbewegung in den 1980er-Jahren ständig in Kooperation zwischen Menschen der Minderheit und engagierten Menschen der Zivilgesellschaft entstanden. Sie dient als Bindeglied, um Selbst- und Fremdzuschreibung sowie -repräsentationen zu identifizieren und um Kommunikation und Verständnisbildung zwischen Sinti:ze und Rom:nja mit der Mehrheitsgesellschaft zu ermöglichen. Sammelprofil: Das Archiv ist ein Ort der Selbstrepräsentation: Es sammelt vielfältige Stimmen von Angehörigen der Minderheit, um dem vorherrschenden, rassistischen Zerrbild der Dominanzgesellschaft eigene Lebensentwürfe entgegenzusetzen. Selbstzeugnisse sollen zudem aufzeigen, welche Auswirkungen rassistische Praktiken für die Lebenswirklichkeit der von Antiziganismus Getroffenen haben. Das Archiv wird damit auch zu einem Ort der Selbstvergewisserung und der Manifestation des Empowerments von Menschen aus der Minderheit. Die Sammlung ist seit der antirassistischen Bürger:innenrechtsbewegung in den 1980er-Jahren ständig in Kooperation zwischen Menschen der Minderheit und engagierten Menschen der Zivilgesellschaft entstanden. Sie dient als Bindeglied, um Selbst- und Fremdzuschreibung sowie -repräsentationen zu identifizieren und um Kommunikation und Verständnisbildung zwischen Sinti:ze und Rom:nja mit der Mehrheitsgesellschaft zu ermöglichen. Sie bildet darüber hinaus das Gedächtnis des Rom e.V., der aus der Bürger:innenrechtsbewegung für das Bleiberecht von Rom:nja und Sinti:ze entstanden ist. Die Sammlung befindet sich derzeitig in einem Modernisierungsprozess, der eine Revision der vorhandenen Bestände einschließt und kontinuierlich rassismuskritisch erweitert wird. Der Rom e.V. hat zum Ziel, diese Konzepte durch seine Sammeltätigkeit zu kritisieren und zu überwinden. Um mit Traditionen zu brechen, hat es sich der Rom e.V. zur Aufgabe gemacht, nur zu sammeln, was von Personen der Minderheiten zu diesem Zweck freigegeben ist, damit jede:r Depositar:in selbst entscheiden kann, welches Narrativ von ihm/ihr gesammelt wird und was, wann, wie zur Nutzung unter welchen Umständen freigegeben werden kann oder niemals freigegeben wird. Hinzu kommt die wissenschaftliche Fachbibliothek, die ein eigenes Sammlungsgebiet umfasst. Nachlässe: 6 Nachlässe; 2 Vorlässe Bücher: mehr als 6.000 Zeitschriftentitel: 172, darunter 7 laufende Broschüren: 800 Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: 60 Plakate: mehr als 100 Flugblätter: 1.500 Pressearchive: mehr als 15.000 Artikel Fotos: mehr als 9.000 Filme: unter 1.000, darunter Amateurfilme (VHS/DVD) Objekte: unter 1.000 Kataloge: Elektronischer Katalog vor Ort; Online-Katalog: romev.ifaust-online.de; Findbücher |

Archiv-Aktiv | Adresse: Normannenweg 17-21 /Hinterhof 20537 Hamburg Telefon: 040 / 430 20 46 - Fax: 040 / 401 868 47 Email: email@archiv-aktiv.de Homepage: www.archiv-aktiv.de Öffnungszeiten: nach Vereinbarung Ansprechperson: Holger Isabelle Jänicke Gründungsjahr 1987 Entstehungsgeschichte: Die Graswurzelwerkstatt Hamburg suchte neue Räume und stand vor der Entscheidung, entweder die alten Unterlagen zu entsorgen, oder eine andere Unterbringung dafür zu finden. Man entschied sich dafür, ein ökologisch-friedenspolitisches Archiv zu schaffen, in dem Materialien dieser Art gesammelt werden können. Daraus entwickelt hat sich das Archiv Aktiv, das Materialien der Gewaltfreien Bewegung sammelt, und vor allen Dingen auch für derzeit aktive Gruppen zugänglich macht, um diesen das Wissen und die Erfahrung bereits bestehender Gruppen weiterzugeben. Ebenso soll Wissenschaftler_innen, Studierenden und anderen Interessierten ein Blick auf diesen Teil der Geschichte ermöglicht werden, der sonst nicht zur Verfügung stünde. Sammelprofil: Materialien der Gewaltfreien Bewegung aus den Bereichen Frieden, Ökologie und Gewaltfreiheit seit 1945 der Bundesrepublik Deutschland. Dazu gehören Zeitschriften, Bücher, Akten, Flugblätter, Plakate etc. Nachlässe: u.a.: Gemeinsames Mutlangenarchiv,, X-tausendmal quer, Gendreck-weg, Weber-Zucht, Trude Westhoff, Jochen Stay Bücher: Ja. Die bisher aufgenommenen Bücher können auf der Webseite recherchiert werden. Zeitschriftentitel: Ja. Die Webseite enthält eine Liste der gesammelten Zeitschriften Broschüren: Ja. Die Broschüren wurden bisher noch nicht recherchierbar aufbereitet Plakate: Ja. Plakate sind bisher erst zum kleinsten Teil erfasst und nutzbar gemacht. Flugblätter: In den entsprechenden Beständen, nicht separat. Pressearchive: In den entsprechenden Beständen, nicht separat. Fotos: Ja. Bearbeitung ist Priorität für die nächsten Monate (und Jahre?) Filme: Vorhanden, aber derzeit keine Kapazitäten zur Bearbeitung Objekte: Transparente sind viele vorhanden, bisher ca. 30 gesichert und erfasst. Mehrere Kisten warten noch auf die Bearbeitung, u.a. wesentliche Teile des längste Transparents der Welt, welches 2009 von ausgestrahlt im Zusammenhang mit den Koalitionsverhandlungen Elektronische Dokumente: Vorhanden, aber noch nicht bearbeitet Kataloge: https://www.archiv-aktiv.de/wp/bestand/ In der Datenbank sind derzeit etwa 200 Datensätze enthalten |

ARGUS Potsdam e.V. - Umweltbibliothek und Bürgerarchiv | Hinweis: ARGUS ist über die Email- und Webadresse nicht mehr erreichbar - Verbleib unbekannt (Stand November 2022) Adresse: Lindenstraße 34 14467 Potsdam Telefon: 0331 / 201 55 11 - Fax: 0331 / 201 55 12 Email: bibo@argus-potsdam.de Homepage: www.argus-potsdam.de/umweltbibliothek.php Öffnungszeiten: Mo + Di 10:00 - 18:00 Ansprechperson: Dr. Elvira Schmidt Gründungsjahr 1991 Sammelprofil: Abfall / Abfallwirtschaft, Boden , Chemie in unserer Umwelt, Dritte Welt / Regenwald, Energie / Energiepolitik, Ernährung, Klima / Klimaschutz, Lärm / Lärmschutz, Luft / Luftverschmutzung / Luftreinhaltung, Medizin, Naturschutz, Ökologie / Ökologischer Landbau, Ökologisches Bauen, Philosophie/ Ideologie, Raumordnung / Städtebau / Landschaftsplanung, Ratgeber / Allgemeine Nachschlagewerke, Region / Potsdam / Land Brandenburg / Berlin, Tourismus / Erholung / Sport, Umwelterziehung, Umweltgeschichte, Umweltschutz allgemein, Umweltpolitik, Umweltrecht, Verkehr / Verkehrsplanung, Wald / Bäume, Wasser Angaben zum Bestand: Bibliotheksbestand: rd. 3.000 Einheiten, fast ausschließlich Bücher, einige Zeitschriften; Archivbestand: ist noch nicht vollständig aufgenommen, deshalb kann derzeit keine Anzahl angegeben werden; Bestand enthält: Fotos, Dias, Schriftgut (Flugblätter, Briefe, amtliche Schreiben aus der Zeit 1988-1993; Objekte, Videos (nach 1995), Interviews mit Protagonisten der Bürgerbewegung 1989, thematische Presseausschnittsammlungen. Kataloge: Elektronischer Katalog vor Ort |

AusZeiten | Adresse: Herner Str. 266 44809 Bochum Telefon: 0234 / 50 32 82 Email: info@auszeiten-frauenarchiv.de Homepage: www.auszeiten-frauenarchiv.de Öffnungszeiten: Di und Do 15.00 - 18.00 für Frauen und nach Vereinbarung Ansprechperson: Rita Kronauer Gründungsjahr 1995 Entstehungsgeschichte: Entstanden aus den Kontext der Neuen Frauen- und Lesbenbewegung zur Bewahrung der eigenen Geschichte, Printmedienauswertung aus feministischer Perspektive, Materialien der Frauen/Lesbenbewegung politisch und kulturell interessierten Frauen zur Verfügung stellen. Sammelprofil: Feministische Zeitschriften (deutschsprachig und international), Broschüren, Plakate, Flugblätter/Flyer und sonstige Graue Materialien, Videos, seit den 70er Jahren, Zeitungsausschnitte seit Anfang der 90er Jahre, teilweise auch früher, nach einer umfangreichen Systematik (siehe: https://www.auszeiten-frauenarchiv.de/das-archiv/zeitungsausschnittarchiv/systematik/ ), relativ kontinuierliche Auswertung verschiedener Tages-, Wochen- und Monatszeitungen, Nachlässe von Gruppen und (bisher wenige) Einzelfrauen. Nachlässe: über 20 Bücher: ca. 3.000 bis 4.000 Zeitschriftentitel: ca. 1.100 Broschüren: über 50 laufende Regalmeter Plakate: ca. 3.000 Flugblätter: ca. 500 bis 1.000 Pressearchive: ca. 90 laufende Regalmeter Zeitungsausschnitte plus Flyer und z.T. Flugblätter Fotos: Sammlungen für Bochum und andere Städte Filme: 2.750 erfasste Titel Objekte: Beutel, Buttons, Kulis, Spiele etc. Kataloge: Datenbank vor Ort (Bücher und Videos); Zeitschriftenbestand in ZDB registriert: https://zdb-katalog.de Bestände auch recherchierbar im META-Katalog der Frauen-/Lesbenarchive und -bibliotheken: www.meta-katalog.eu |

autofocus Videowerkstatt e.V. | Hinweis: Die autofocus Videowerkstatt fungiert nicht länger als Archiv. Zur Zeit (Stand Juli 23) wird geregelt, was mit den ca. 1.000 Filmen geschehen soll. Sobald das geklärt ist, wird hier die entsprechende Information eingetragen. Seit einiger Zeit arbeitet die Gruppe als unabhängiges Medienprojekt unter dem Namen Out of Focus weiter. Adresse: Lausitzer Str. 10, Aufgang B 10999 Berlin Telefon: 030 / 61 88 002 Email: autofocus@videowerkstatt.de Homepage: www.videowerkstatt.de Öffnungszeiten: nach Vereinbarung Gründungsjahr 1988 Entstehungsgeschichte: Die Wurzeln von autofocus Videowerkstatt e.V. liegen in der Videobewegung der späten 1970er Jahre. Parallel zur Entstehung von Bürgerinitiativen, Ökologie- und Friedensbewegung wurde Kritik an der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen und privaten Medien in der Bundesrepublik formuliert. Video- und Medienwerkstätten entstanden mit dem Ziel, Gegenöffentlichkeit herzustellen. Mit ihren Videoproduktionen wollten sie auf alternative, gesellschaftskritische, soziale Bewegungen und Proteste aufmerksam machen, boten ihnen ein Forum und berichteten selbst über die gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Arbeit von autofocus Videowerkstatt e.V. besteht in der Produktion und dem Vertrieb von unabhängigen, engagierten, politischen Dokumentarfilmen. Bildungseinrichtungen und interessierten Menschen können diese Filme bei uns als DVD bestellen und für ihre Arbeit nutzen. Außerdem verfügen wir über ein umfangreiches - mittlerweile fast vollständig digitalisiertes - Videoarchiv mit dem Schwerpunkt auf Filme von und über die sozialen Bewegungen. Aus rechtlichen Gründen können viele Filme des Archivbestandes nur in unseren Räumen gesichtet werden. Sammelprofil: Das Archiv von autofocus Videowerkstatt e.V. umfasst mittlerweile fast 1000 Filme aus den Jahren 1961 bis heute. Hier finden sich neben einigen Filmraritäten aus den Anfängen der Videobewegung, auch internationale Dokumentationen in Originalversion, Aufzeichnungen von herausragenden politischen Ereignissen, Sonder- und Brennpunktsendungen. Den größten Teil der Sammlung bilden die 1980er und 1990er Jahre. Themenschwerpunkte sind: Antifaschismus, Antirassismus, Migration, Arbeit, Gender, Globalisierung, Afrika, Lateinamerika, Naher Osten, Europa, Ökologie, Stadtraum/Freiraum, Repression. Filme: ca. 1.000 Kataloge: Elektronischer Katalog vor Ort: Alle Filme des Archivs sind in einem elektronischen Katalog aufgeführt, der Titel, Autor, Erscheinungsjahr, Herkunft, Thema, eine Inhaltsbeschreibung des Films und weitere Kriterien enthält. |

Autonomes Frauenarchiv Wiesbaden | Hinweis: 1988 gegründet, inzwischen Teil des Archivs Grünes Gedächtnis (www.boell.de/stiftung/archiv/archiv.html). Berlin Wiesbaden |

Avalon Frauenarchiv & -bibliothek, Augsburg | Hinweis: 1991 gegründet, 2011 geschlossen, Pressearchiv an das Bremer Frauenarchiv und Dokumentationszentrum belladonna übergeben (www.belladonna-bremen). Augsburg Bremen |

Berliner Geschichtswerkstatt | Adresse: Goltzstr. 49 10781 Berlin Telefon: 030 / 215 44 50 - Fax: 030 / 215 44 12 Email: info@berliner-geschichtswerkstatt.de Homepage: www.berliner-geschichtswerkstatt.de/archiv-a.html Öffnungszeiten: Mo - Fr 15.00 - 18.00 Ansprechperson: Sonja Miltenberger, Jürgen Karwelat Gründungsjahr 1981 Entstehungsgeschichte: Der Verein knüpft an die Traditionen der skandinavischen "Grabe-wo-du-stehst"- und der angelsächsischen "history-workshop"-Bewegung an. In der kritischen Auseinandersetzung mit den traditionellen Methoden der Geschichtswissenschaft ist eine neue Bewegung zur Erforschung der "Geschichte von unten" entstanden. Wir wollen historische Fragestellungen über dem rein-akademischen Bereich hinaustragen und Geschichte zusammen mit Zeitzeugen und anderen Interessierten erforschen. Die "Seele" unseres Vereins sind die Projekte. Hier findet die aktive Aufarbeitung der historischen Themen zur Berliner Sozial-, Alltags- und Frauengeschichte statt. Wir führen Werkstattgespräche durch, organisieren Ausstellungen, geben Publikationen heraus und veranstalten historische Stadtrundfahrten mit dem Schiff. Sammelprofil: Die Ergebnisse der Projekte, insbesondere die biographischen Selbstzeugnisse, bilden den Hauptbestandteil unseres Archivs. D. h., es wird (fast) ausschließlich projektbezogen gesammelt. Unsere bisherigen Großprojekte lagen/liegen alle im Bereich Alltagsgeschichte, Stadt- bzw. Kiezgeschichte, hier z. B.: Geschichte der NS-Zwangsarbeit, Frauengeschichte, jüdischen Leben in einzelnen Stadtteilen, Arbeitsimmigration, aber auch die Zeit des Mauerfalls in Berlin Wir haben außer der Reihe einen Nachlass zum Thema Studentenbewegung, APO, 1968 - bis in die 1980er Jahre. Möglicherweise wird darauf aufbauend ein eigenes Projekt entstehen.Der gesamte Forschungsbestand zur NS-Zwangsarbeit ist vor einigen Jahren an das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit übergegangen. Nachlässe: 3 Bücher: ca. 6.000 Zeitschriftentitel: ca. 20 Broschüren: ca. 1.000 Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: ca. 50 Pressearchive: lediglich über die eigenen Aktivitäten Fotos: ca. 4.500 Interviews: ca. 400 Kataloge: Elektronischer Katalog vor Ort: Bibliothek, Fotos, Tagebücher, Dokumente, Nachlässe |

Bibliothek der Freien | Adresse: Greifswalder Str. 4, 2. Hof, Raum 1102 10405 Berlin Telefon: 030 / 67937009 (werktags 10-12 Uhr) Email: DieFreien@BibliothekderFreien.de Homepage: www.bibliothekderfreien.de Öffnungszeiten: Freitags 18:00 - 20:00 und nach Vereinbarung Ansprechperson: DieFreien@BibliothekderFreien.de Entstehungsgeschichte: Siehe Selbstdarstellung unter: bibliothekderfreien.de/bibliothek/selbstdarstellung/ Sammelprofil: Anarchismus, Syndikalismus und herrschaftsloser Sozialismus Nachlässe: 14 Bücher: ca. 4.000 Zeitschriftentitel: ca. 1.400 Broschüren: ca. 200 Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: ca. 40 Plakate: ca. 40 Flugblätter: ca. 40 Elektronische Dokumente: ca. 200 Kataloge: Zeitschriften-OPAC: katalog.bibliothekderfreien.de Projekt DadA-Periodika des Neoanarchismus: bibliothekderfreien.de/dada-periodika/ |

Bibliothek des Aktionszentrums Dritte Welt | Hinweis: Die Bibliothek des AZ3W wurde ca. 2012 aufgelöst. Hamburg |

Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte Baden-Württembergs (baf e.V.) | Adresse: Rümelinstr. 2 72072 Tübingen Telefon: 07071 / 369 349 Email: info@baf-tuebingen.de Homepage: www.baf-tuebingen.de Öffnungszeiten: Do 16.00 - 19.00 und nach tel. Vereinbarung ; Bürozeiten Di 10.00 - 13.00 Ansprechperson: Sabine Besenfelder Gründungsjahr 1987 Entstehungsgeschichte: Das Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte Baden-Württembergs e.V. (baf e.V.) entstand 1987 als gemeinnütziger Verein aus der Zweiten Frauenbewegung heraus. Als Ziel wurde in der Satzung festgeschrieben, Geschichte(n) und Erfahrungen von Frauen_ im Land zu dokumentieren, zu erforschen und sichtbar zu machen. Als ein Landes-Frauen-Archiv und regional wie städtisch agierendes Bildungszentrum will baf e.V. ein lebendiger Ort des Austauschs und zivilgesellschaftlichen Engagements in Tübingen und Baden-Württemberg sein. Als einziges Frauenarchiv in Baden-Württemberg ist baf e.V. gegenwärtig ein prosperierender Verein, der auch zukünftig – aktuell wichtiger denn je – diese Tradition proaktiv sowohl analog als auch digital fortsetzt (Stichwort Archive 4.0). In unterschiedlichsten Formaten werden Geschichte und Gegenwart als in aktiven Wechselverhältnissen stehend sichtbar gemacht. baf e.V. schreibt aktiv an der Geschichte BadenWürttembergs mit. Mit Archiv, Bibliothek, Veranstaltungen, Aktionen, Publikationen und Fachexpertise schreibt und dokumentiert baf e.V. Geschichte, lehrt und bestärkt die Mitfrauen_ und andere, gibt Wissen und Fähigkeiten weiter. Kommunal, regional, national und international gut vernetzt ist baf e.V. als ehrenamtlich getragener Verein Teil einer aktiven Zivilgesellschaft in Tübingen und BadenWürttemberg. Interessierten, Forschenden, Studierenden, Schülern_Innen steht baf e.V. offen zur Nutzung und Entwicklung. Sammelprofil: Archivmaterialien zur FrauenLesbenGeschichte Baden-Württembergs ab 1968 (teilweise auch früher) sammelt, sichert und macht baf e.V. zugänglich: Flyer, Plakate, Graue Literatur, Vereins- und Verbandsakten, Zeitungsausschnitte, Auf- und Mitschriebe von Frauen, Projekten und Initiativen, Fotos, Transparente, Audio- und Filmmaterial sowie ein einzigartiges Pressearchiv. Der Archivbestand ist Großteiles ebenfalls im oben genannten META-Katalog online recherchierbar. Selbstverständlich bewahrt baf e.V. auch eine lila Latzhose und als jüngstes Objekt auch eine feministische Brezel. Der Bestand bietet folgende Highlights: Nachlässe und Überlassungen politischer Fraueninitiativen; Plakate, Flyer, Audiomitschnitte und Fotos frauen(politischer) Veranstaltungen; Materialien des ehemaligen Frauenzentrums Tübingen, der ehemaligen Frauenakademie Tübingen und des Frauenhauses Rems-Murr-Kreis; den gesamten Bestand des Landesfrauenrats Baden-Württemberg seit seiner Gründung 1968; einen Teil des Nachlasses von Frieda Leibbrand (Vorsitzende des württembergischen Lehrerinnenvereins), Zeugnisse und Originalstudien der Zeichenlehrerin Maria Retzbach geb. Huberich sowie Nachlässe und Überlassungen von Tübinger Bürgerinnen. Nachlässe: 5 lfm, dazu 15 lfm Materialien von Vereinen, Initiativen und Landesfrauenrat BaWü sowie 3,5 lfm Sammlung Tuebingensia und 17 lfm baf-Vereinsbestände Bücher: rd. 5.500 Zeitschriftentitel: 330 Broschüren: 20 lfm Graue Literatur insgesamt Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: 3 lfm Plakate: 700 Flugblätter: da keine Extrasammlung, sondern thematische Zuordnung Zahl unbekannt Pressearchive: 20 lfm Fotos: 1 lfm Filme: 1 lfm Interviews: umfangreiche Tonaufnahmen Objekte: rd. 6 Kartons Kataloge: Bestände recherchierbar im META-Katalog der Frauen-/Lesbenarchive und -bibliotheken: www.meta-katalog.eu |

Bremer Frauenarchiv und Dokumentationszentrum belladonna | Adresse: Sonnenstr. 8 28205 Bremen Telefon: 0421 / 703534 - Fax: 0421 / 703544 Email: archiv@belladonna-bremen.de Homepage: www.belladonna-bremen.de/archiv-und-bibliothek.html Öffnungszeiten: Di 13.00 - 15.00; Do 15.00 - 18.30 und nach Vereinbarung Ansprechperson: Rebecca Gefken / Monika Brunnmüller Gründungsjahr 1985 Entstehungsgeschichte: Das Bremer Frauenarchiv und Dokumentationszentrum wurde 1986 als ein Schwerpunkt des Kultur- und Bildungszentrums belladonna e.V. gegründet. Im Geiste der neuen Frauenbewegung legten damalige Studentinnen und Dozentinnen der Bremer Universität den Grundstein für eine Bildungseinrichtung, die sich bis heute als Gedächtnis der Geschichte und Gegenwart von Frauen versteht. Ziel war und ist es, sowohl das überlieferte Wissen als auch aktuelle Frauenforschung zu dokumentieren und öffentlich zugänglich zu machen. Sammelprofil: Thematische Schwerpunkte der Sammlungen sind: Bremer Frauengeschichte, Frauen in Arbeitszusammenhängen, Existenzgründung, Frauen in Führungspositionen, Frauen in politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, Frauen in der Geschichte, insb. die Alte und die Neue Frauenbewegung sowie LGBTIQ. Mal gezielt, mal zufällig, Schwerpunkt: Neue Frauenbewegung ab den 70er/80er Jahren. Nachlässe: 9,5 lfd. Meter ; Sammlungen von Frauenorganisationen aus der Region: 39 lfd. Meter Bücher: ca. 8.000 Zeitschriftentitel: über 450 Broschüren: Graue Materialien insgesamt 25,5 lfd. Meter Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: über 400 Plakate: Plakate und Flugblätter ca. 3.300 Flugblätter: Plakate und Flugblätter ca. 3.300 Pressearchive: ca. 370 000 Artikel Fotos: wird noch erfasst Filme: ca. 800 Objekte: 7 Elektronische Dokumente: ca. 40 Kataloge: Elektronischer Katalog im Internet: http://belladonna-frauenarchiv.iserver-online2.de/; Bestände auch recherchierbar im META-Katalog der Frauen-/Lesbenarchive und -bibliotheken: www.meta-katalog.eu |

Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) | Adresse: Bahnhofsplatz 13 28195 Bremen Telefon: 0421 / 17 19 10 - Fax: 0421 / 17 10 16 Email: info@bizme.de Homepage: www.bizme.de/bibliothek/ Über Facebook: facebook.com/biz.bremen Auf Instagram: instagram.com/biz.bremen Auf Youtube: youtube.com/@biz.bremen9509 Ansprechperson: Gertraud Gauer Süß Gründungsjahr 1979 Entstehungsgeschichte: Unsere Arbeit gilt einer zukunftsfähigen, sozial- und umweltverträglichen Entwicklung unter Einhaltung der Menschenrechte. Ziel ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen insbesondere in Afrika, Asien und Lateinamerika im Kontext der Globalisierung. Unsere überparteilichen und sachorientierten Angebote möchten wir einer möglichst breiten Öffentlichkeit präsentieren. Wir arbeiten mit zahlreichen Initiativen, Organisationen und Institutionen zusammen und sind in entwicklungspolitischen, bildungsbezogenen und ökologischen Netzwerken aktiv. Wir ermöglichen und unterstützen ehrenamtliches Engagement der Zivilgesellschaft. Mit gezielter Informations- und Bildungsarbeit möchten wir globale Zusammenhänge und Einflussmöglichkeiten deutlich machen. Sammelprofil: Entwicklungs- und menschenrechtsbezogene Zeitschriften Bücher: 1.726 Zeitschriftentitel: 35 Filme: ca. 100 (DVDs) Kataloge: Elektronischer Katalog im Internet www.archiv3.org (Zeitschriften); Elektronischer Katalog vor Ort |

BUKO Kampagne Stoppt die Rüstungsexporte | Hinweis: Die Koordinationsstelle wurde aufgelöst; das Archiv der Kampagne befindet sich an verschiedenen Orten: 1. Alles, was dem Bewegungskontext zugerechnet werden kann, ging an das Archiv für soziale Bewegungen in Bremen in der St. Pauli-Str. www.archivbremen.de; 2. Alles, was Dritte-Welt-Haus, BUKO allgemein, Kampagne gegen Landminen, Kampagne gegen Kleinwaffen, und alles zum Bereich Südafrika/Apartheid/ Rüstung, ist jetzt in Duisburg im Archiv für alternatives Schrifttum, , dort befindet sich nunmehr auch das Archiv der Kampagne gegen Apartheid. www.afas-archiv.de ; 3. Das alte Archiv gegen Rüstungsexporte, also Rüstungsproduktions-Firmenverzeichnis, Rüstungsexporte und Regionen und Rüstungsexporte in Länder von A bis Z hat das Freiburger Archiv gegen Rüstungsexporte übernommen. Dort befindet sich auch das Archiv der früheren Idsteiner Kampagne: Produzieren für das Leben - Rüstungsexporte stoppen. Das Archiv in Freiburg ist nunmehr das größte und einzige Archiv in Deutschland zu dem Thema: Rüstungsexporte. www.rib-ev.de ; 4. Alles, was Bremen betrifft, also Werften, aber auch Luft- und Raumfahrt und der ganze Bereich: Konversion ist an die Bremische Stiftung für Rüstungskonversion und Friedensforschung hier in Bremen gegeben worden. 5. Das Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit "BITS" hat den Rest mit nach Berlin genommen. www.bits.de Bremen Duisburg Freiburg Berlin |

Bund für Umwelt und Naturschutz e.V., Kreisgruppe Heidelberg | Adresse: Hauptstr. 42 69117 Heidelberg Telefon: 06221 / 18 26 31 - Fax: 06221 / 719 23 52 Email: bund.heidelberg@bund.net Homepage: www.bund-heidelberg.de Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13.00 - 16.00; Di, Do 13.00 - 18.00 Ansprechperson: Brigitte Heinz, Stephan Pucher Gründungsjahr 1976 Entstehungsgeschichte: Die Bibliothek ist eine Sammlung von Büchern und Grauer Literatur, die wir im Rahmen unserer Arbeit für mehr Umwelt- und Naturschutz in Heidelberg gesammelt haben. Die Bibliothek stand allen Besuchern des Umweltzentrums als Präsenzbibliothek offen. In den letzten Jahren wurde sie allerdings immer weniger genutzt und daher auch immer schlechter gepflegt. Einige Werke aus der Bibliothek wurden in dieser Zeit auch ins Altpapier gegeben, um Platz für Neues zu schaffen Sammelprofil: Die Sammlung geschieht projektbezogen. Materialien zur Kommunalpolitik in Heidelberg sind von besonderer Bedeutung. Angaben zum Bestand: Da bei uns wegen Umzugs vieles in Bewegung ist und vieles ausgemistet wurde, kann man den Bestand nur schwer abschätzen. Insgesamt sind es etwa 20 Meter Bücher und Broschüren und 8 Meter Zeitschriftensammlung. Kataloge: Nicht erschlossen |

Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe München | Adresse: Pettenkofer Str. 10A/II 80336 München Telefon: 089 / 51 56 76-0 - Fax: 089 / 51 56 76-77 Email: info@bn-muenchen.de Homepage: www.bn-muenchen.de Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.30 - 12.00; Do 13.30 - 17.00 Ansprechperson: Thomas Riediger Gründungsjahr 1913 Entstehungsgeschichte: Der Bund Naturschutz hat sich im Laufe seiner fast 100jährigen Geschichte von einem Experten- und Honoratiorenzirkel zu einer innovativen und professionellen Umweltlobby entwickelt. Bereits in der Aufbauphase 1913-1924 gelang es dem Verband, eine bayernweite Organisation zu schaffen und sich für ganzheitliche ökologische Ziele einzusetzen. Während des Nationalsozialismus war der Bund dem Reichsbund Volkstum und Heimat eingegliedert, nach 1945 erhielt er eine demokratische Satzung, der organisatorische Aufschwung kam mit dem Europäischen Naturschutzjahr 1970. Seit Beginn der 1990er Jahre ist der Bund Naturschutz in allen Landkreisen und kreisfreien Städten präsent und hat sich zum führenden Umwelt- und Naturschutzverband Bayerns entwickelt. Sammelprofil: Bücher, Hefte, Zeitungsartikel gezielt und zufällig; eigene Dokumente seit Gründung, erworbene Dokumente seit ca. 1980 Bücher: 2.000 Zeitschriftentitel: 3-5 Broschüren: bei Presseordnern enthalten Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: bei Presseordnern enthalten Plakate: bei Presseordnern enthalten Flugblätter: bei Presseordnern enthalten Pressearchive: ca. 110 Ordner Kataloge: Elektronischer Katalog vor Ort |

Centrum Schwule Geschichte | Adresse: Gustav-Heinemann-Ufer 58 50968 Köln Telefon: 0221 / 98558348 Email: centrumschwulegeschichte@hotmail.com Homepage: www.csgkoeln.org Öffnungszeiten: nach Vereinbarung Ansprechperson: Dr. Friedrich Schregel Gründungsjahr 1984 Entstehungsgeschichte: Das Centrum Schwule Geschichte e.V. (CSG) wurde 1984 gegründet. Es ist ein eingetragener Verein, wir sind als gemeinnützig anerkannt. Wir sind politisch aktiv, leisten Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit, arbeiten wissenschaftlich und kulturell und verstehen uns als Gedächtnis und Archiv der Schwulenbewegung in Köln und im Rheinland. Das CSG hat zwei Wurzeln, sie repräsentieren auch heute noch die Schwerpunkte der Arbeit. Das Rheinische Schwulenarchiv hat Bücher, Zeitschriften, Videos, Objekte, alles, was mit schwulem Leben in und um Köln zusammenhängt, gesammelt. Der Arbeitskreis schwule Geschichte hat in Ausstellungen und Büchern die Resultate wissenschaftlicher Forschung an die Öffentlichkeit getragen. Das CSG versteht sich als Teil der Schwulenbewegung, möchte aber darüber hinaus eine breitere Öffentlichkeit erreichen: Mit Büchern und Ausstellungen, mit unserer Mitglieder-Zeitschrift HIStory, mit Vorträgen, Lesungen, Info-Ständen oder Stadtrundgängen dokumentieren wir schwules Leben in Vergangenheit und Gegenwart. Sammelprofil: Einige Materialien werden zufällig gesammelt - z.B. durch Schenkungen, Nachlässe und andere Überlassungen. Einige Materialien werden gezielt gesammelt - z.B. weil wir bewusst in die Szene gehen und Poster, Broschüren und Postkarten sammeln. Der Etat für Anschaffungen ist sehr begrenzt; bei dieser Art von Sammlung sind sehr aktuelle Veröffentlichungen natürlich eher Ausnahmen im Bestand. Es gibt nur einzelne Printdokumente aus der Zeit vor 1895, die meisten Dokumente stammen aus der Zeit nach der Legalisierung männlicher Homosexualität 1969. Nachlässe: 8 (Papiere, Fotos, Objekte) Bücher: ca. 11.000 Zeitschriftentitel: 1.200; Zeitschriftenexemplare (dt. / fremdspr.) zahllos (30T? 35T?) Broschüren: 60 Regalmeter (Graue Literatur: Akten schwuler Vereine, Flugblätter, Briefwechsel, Flugblätter, Broschüren und sonstige Materialien der Schwulenbewegung / zum Thema Homosexualität) Unveröffentlichte Wissenschaftliche Arbeiten: Einige wenige Master- /Magisterarbeiten Plakate: ca. 12.000 Flugblätter: s.o. Pressearchive: 15 Regalmeter; zudem umfangreiche Sammlungen an Zeitungsausschnitten zum Thema Homosexualität (incl. AIDS), indes: nicht erschlossen, sondern bloß grob nach Herkunft geordnet Fotos: vorhanden – nur grob erschlossen Kataloge: Es gibt Word-Listen für die Filmtitel. Bei den Buchtiteln ist geplant, sie mit dem Archivsystem Faust zu erarbeiten. Alle Zeitschriften wurden der Zeitschriftendatenbank (ZDB) gemeldet, die deutschsprachigen wurden bereits eingestellt. https://zdb-katalog.de/ Der Buchbestand ist komplett in FAUST erfasst, incl. Verschlagwortung. Das sogen. Graue Material ist grob erfasst. |

DENKtRÄUME | Adresse: Grindelallee 43 20146 Hamburg Telefon: 040 / 450 06 44 - Fax: 040 / 44 78 84 Email: info@denktraeume.de Homepage: www.denktraeume.de Über Facebook:www.facebook.com/denktraeume.hamburg/ Auf Instagram:www.instagram.com/denktraeume/ Auf Twitter:twitter.com/denktraeume Öffnungszeiten: Mi + Do 14.00 -18.00 ; Sa 12.00 - 16.00 und nach Vereinbarung Ansprechperson: Inga Müller, Nicolli Povijac Gründungsjahr 1983 Entstehungsgeschichte: Der Verein Frauen lernen gemeinsam e.V. wurde 1980 zur Organisation der ersten Hamburger Frauenwoche gegründet. Ziel war es, den Austausch über frauen*politisch relevante Themen jenseits des Hochschulkontextes zu ermöglichen und diese in die breite Öffentlichkeit zu tragen, um einen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter zu leisten. Zur Verstetigung dieses Anliegens wurde 1983 das Frauen*bildungszentrum DENKtRÄUME mit seinen drei Säulen „Bibliothek“, „Archiv“ und „Bildungsangebot“ gegründet. Seither archiviert und dokumentiert DENKtRÄUME Informationen zu Frauen*- und Geschlechterfragen – thematisch vielfältig und multimedial. In der Bibliothek und im Archiv von DENKtRÄUME befindet sich ein umfangreicher und differenzierter Bestand an Fachbüchern, Belletristik, Presseausschnitten, Zeitschriften, Videos, Broschüren, Prospekten und Info-Material. Ziel ist, das tradierte wie das aktuelle Frauen*wissen in seiner Vielfalt und Unterschiedlichkeit sichtbar zu machen und einen umfangreichen Info-Pool für Forschung, (Weiter)Bildung, Recherche, Informationsbeschaffung etc. zur Verfügung zu stellen. Durch die Organisation von Veranstaltungen, Kursen, Vorträgen, Lesungen mischt DENKtRÄUME sich aktiv in die öffentliche Debatte ein. Das gesammelte Wissen soll so als lebendige Erfahrung für frauen*politische Praxen und individuelle wie gesellschaftliche Lernprozesse genutzt und weiterentwickelt werden. Diversität (auch die Unterschiede zwischen Frauen*), die Einnahme verschiedener Perspektiven und das Ausleuchten der Zwischen-Räume sind dabei zentrale Prinzipien. DENKtRÄUME ist in zahlreichen Netzwerken und Kooperationen aktiv und stellt Räume für Netzwerke, selbstorganisierte Initiativen und Gruppen zur Verfügung, um aktives Handeln und Vernetzung von Frauen* zu unterstützen. Gruppen- und Veranstaltungsräume sowie Arbeitsplätze stehen zum Arbeiten, Forschen, Treffen, Feiern, Entspannen allen Frauen* zur Verfügung. Sammelprofil: Wir wollen mit dem feministischen Archiv ein Gegengewicht zu herkömmlichen Archiven und Bibliotheken setzen, die nach wie vor feministische Informationen nur unzureichend zur Verfügung stellen. Deswegen sammeln wir seit 1983 graue Materialien, Presseausschnitte, Videos und Broschüren zu allen Themen der Frauen*bewegungen. Das DENKtRÄUME-Archiv umfasst mehr als 250 Ordner mit weit über 300.000 Zeitungsartikeln und Broschüren, regional, national, international. Die Systematik des Archivs beinhaltet Themenbereiche wie Politische Gegenwart, Familien- und Sozialpolitik, Gewalt und Sexismus, Gesundheitsfürsorge, Gentechnologie, Frauen*bewegung und -widerstand, Lesben, Kultur und Sport. Nachlässe: 4 Bücher: 11.000 Zeitschriftentitel: 70 Broschüren: 7 Regalmeter Flugblätter: ca. 10 Regalmeter Pressearchive: ca. 14 m in 250 Ordnern mit ca. 300.000 Presseartikeln Filme: ca. 6.000 Videos (TV-Dokumentationen und Spielfilme) und DVDs (Spielfilme) Interviews: Zeitzeug*inneninterviews (Audios) Kataloge: Bestände recherchierbar im META-Katalog der Frauen-/Lesbenarchive und -bibliotheken: www.meta-katalog.eu |

Deutsche Zentrale für Globetrotter (dzg) / Archiv zur Geschichte des Individuellen Reisens (AGIR) | Hinweis: Das Archiv zur Geschichte des Individuellen Reisens (AGIR) der Deutschen Zentrale für Globetrotter (dzg) ist im Herbst 2021 als Bestand in das archiv für alternatives schrifttum (afas) gegangen: www.afas-archiv.de Quierschied-Fischbach ; Duisburg Homepage: www.globetrotter.org Gründungsjahr 1974 Sammelprofil: Das Archiv dokumentiert das individuelle Reisen anhand einmaliger, seltener und weitgehend unbeachteter Objekte. AGIR achtet besonders auf Erfahrungen, Erlebnisse, Eindrücke, auf das Reisen Einzelner und reisender Randgruppen, das Reisen aus Not und als Trieb, als Conditio humana. Den Schwerpunkt bilden Reiseberichte als unwiederholbare Momentaufnahme schon vergangener Welten sowie biographische Materialien zu Reisenden. Bücher: 6.000 Zeitschriftentitel: 650 Pressearchive: 15 Regalmeter |